Smart Meter 2025: Wie viel intelligente Messsysteme der Energiewende kosten

Definition: Wie Smart Meter den Wandel zu erneuerbaren Energien unterstützen

Ein Smart Meter misst den Stromverbrauch digital und sendet die Daten verschlüsselt an die Versorgerinfrastruktur.

Diese Technologie schafft die Grundlage für ein flexibles, dezentrales Energiesystem mit hoher Integration erneuerbarer Quellen.

Zugleich ermöglicht sie eine zeitnahe Verbrauchsvisualisierung für Endnutzer, wodurch Energieeinsparpotenziale schneller erkannt und genutzt werden können.

Smart Meter: Anwendungen für Stromverbraucher und Versorger im Überblick

Ob in privaten Haushalten oder im Versorgungsnetz – moderne Messsysteme sorgen für Effizienz, Transparenz und Automatisierung. Sie sind damit nicht nur Messgeräte, sondern aktive Bausteine eines intelligenten Energiemarktes.

- Echtzeit-Feedback für Verbraucher: Besseres Verständnis des Stromverbrauchs durch aktuelle Daten.

- Voraussetzung für smarte Tarife: Verbrauch wird zeitgenau erfasst und kann flexibel abgerechnet werden.

- Grundlage für Energiemanagement: Verbraucher und Stromanbieter können ihre Systeme effizienter ausbalancieren.

- Abrechnung ohne Vor-Ort-Termin: Automatisierte Übermittlung an den Netzbetreiber spart Zeit und Aufwand.

- Netzlasten gezielter steuern: Verteilnetzbetreiber erhalten mehr Übersicht und Reaktionsmöglichkeiten.

Smart Meter: Merkmale digitaler Stromzähler im Netz der Zukunft

Im Zeitalter intelligenter Netze und dynamischer Stromtarife gewinnen Smart Meter an Bedeutung. Sie machen Stromflüsse sichtbar, ermöglichen präzise Abrechnungen und bieten Verbrauchern neue Einblicke in ihr Energieverhalten. Gleichzeitig helfen sie Netzbetreibern dabei, Lastspitzen frühzeitig zu erkennen und effizient zu steuern.

| Digitale Verbrauchserfassung | Erfasst Strom-, Gas- oder Wasserverbrauch in kurzen Intervallen (z. B. 15 Minuten) |

| Zwei-Wege-Kommunikation | Sendet und empfängt Daten zwischen Zähler, Netzbetreiber und Endkunde |

| Displayanzeige | Zeigt aktuellen Verbrauch, historische Daten und Tarife direkt am Gerät an |

| Datensicherheit | Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nach BSI-Vorgaben für Schutz personenbezogener Daten |

| Fernzugriff | Zählerstand kann ohne Vor-Ort-Termin online abgerufen werden |

| Integrierte Kommunikationseinheit (Smart Meter Gateway) | Vermittelt sicher zwischen Zähler und externen Marktteilnehmern (z. B. Anbieter, Netzbetreiber) |

| Quelle: Eigene Recherche, ein Auszug | |

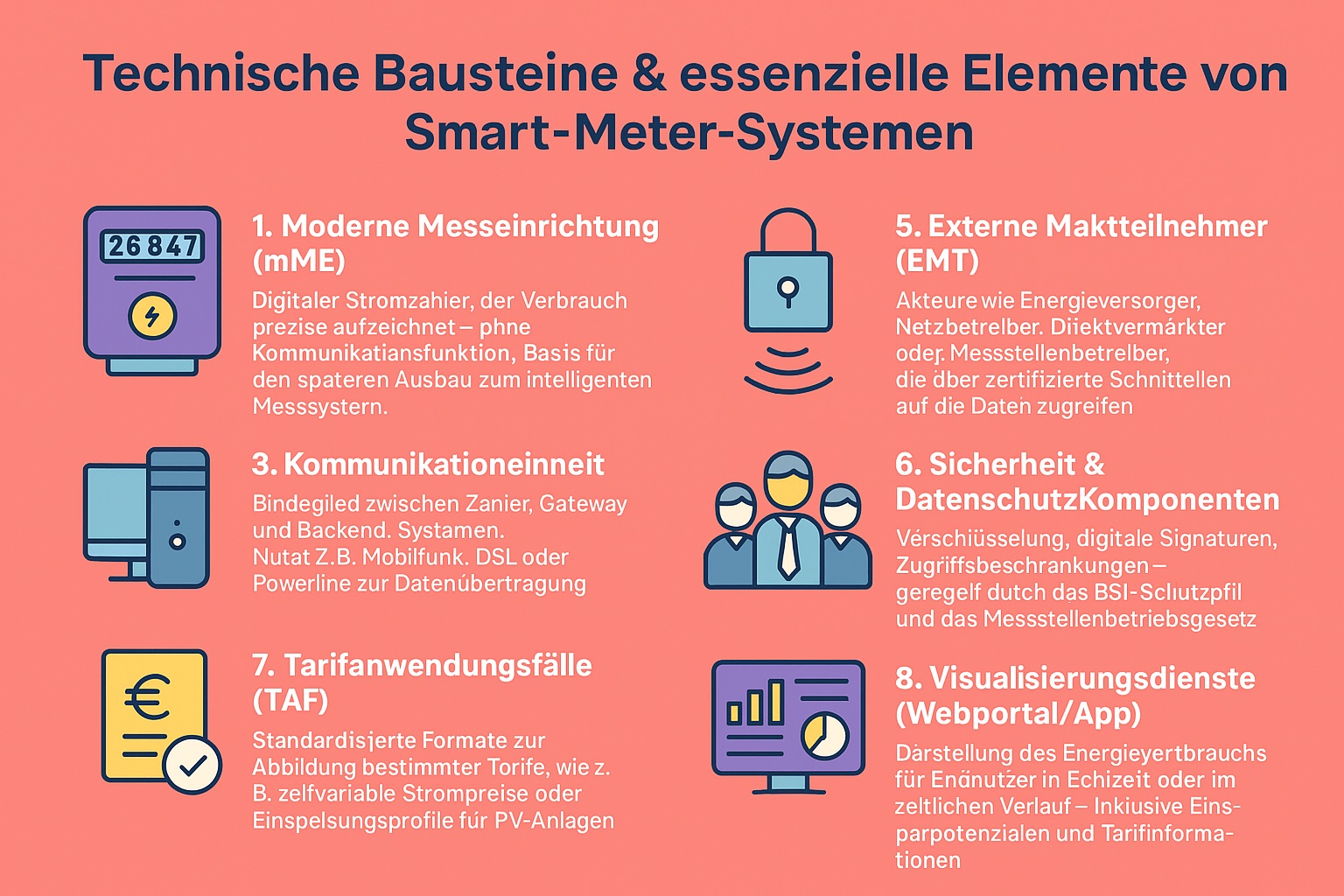

Smart-Meter-Bausteine: Technologische Elemente für integrierte Energiesysteme der Zukunft

Die Energiewende bringt eine steigende Anzahl an Einspeisepunkten, Verbrauchseinheiten und Speicherlösungen ins Netz. Um dieses System intelligent steuern zu können, braucht es standardisierte Mess- und Kommunikationsstrukturen – Smart Meter sind zentrale Bausteine dafür. Sie ermöglichen nicht nur Transparenz für Verbraucher, sondern auch eine koordinierte Netzführung. Die folgenden acht Elemente beschreiben die technische Basis dafür:

1. Elektronische Basiszähler (mME)

Ersetzen mechanische Zähler durch präzise digitale Verbrauchserfassung. Bereiten den Weg für erweiterte Datenkommunikation im Netz.

2. Kommunikations-Gateway (SMGW)

Ermöglicht den gesicherten Datenaustausch mit Netzbetreibern, Marktteilnehmern und Regulatorik – in Echtzeit.

3. Übertragungseinheit mit Netzbindung

Sorgt für die stabile Datenverbindung zwischen Zähler, Backend und Marktpartnern über unterschiedliche Technologien wie LTE, PLC oder DSL.

4. IT- und Verarbeitungsinfrastruktur

Stellt die Einhaltung von Sicherheits- und Datenschutzstandards sicher, verwaltet Nutzerberechtigungen und verarbeitet die eingehenden Datenmengen.

5. Energieversorger & weitere Marktteilnehmer (EMT)

Nutzen die Messdaten zur dynamischen Laststeuerung, zur Integration von Speichern oder zur Optimierung von Einspeisung und Verbrauch.

6. Verschlüsselungs- & Authentifizierungsstrukturen

Schützen Daten gegen unbefugten Zugriff – inklusive digitaler Signaturen, PIN-Zugängen und zertifizierter Kommunikationsprotokolle.

7. Tarifmodelle mit Netzdienstfunktion (TAF)

Standardisierte Formate zur Steuerung von Verbrauchsverhalten je nach Netzsituation, etwa durch Preissignale oder Zeitfensterlogiken.

8. Nutzerplattformen zur Echtzeitvisualisierung

Bieten transparente Übersicht über aktuelle Verbräuche, Eigenverbrauchsquoten und Einspeisewerte – zur Stärkung der Nutzerpartizipation.

Smart-Meter-Funktionen: Digitale Helfer für Stromverbrauch, Netzentlastung und Tarifoptimierung

Die Anforderungen an eine moderne Stromversorgung wachsen – mit zunehmender Elektrifizierung und schwankender Einspeisung aus erneuerbaren Quellen. Smart Meter bieten hier entscheidende Funktionen: Sie erfassen präzise Lastverläufe, ermöglichen netzdienliche Verbrauchssteuerung und unterstützen Haushalte wie Unternehmen bei der Optimierung von Tarifen.

Relevante Funktionen für eine smarte Stromnutzung:

- Lastprofilmessung in Viertelstundenwerten

- Sofortiger Zugriff auf Stromverbräuche per App oder Webportal

- Voraussetzung für zeitvariable Tarife und Verbrauchssteuerung

- Integration in Stromspeicher- und E-Mobilitätslösungen

- Schnittstelle zu Netzbetreibern für Echtzeitregelung

Vorteile digitaler Zähler: Wie Smart Meter die Wärmeversorgung intelligenter machen

Die Digitalisierung der Heiztechnik schreitet voran – und Smart Meter werden dabei zu einem zentralen Baustein. Sie sorgen für genaue Verbrauchsdatenerfassung, ermöglichen eine dynamische Steuerung von Wärmepumpen und bilden die Basis für netzdienliche, effiziente Heizsysteme.

1. Detaillierte Verbrauchsanalyse auch für Wärme

Zähler mit Mehrkanalfunktion erfassen Strom, Heizstrom oder Wärmepumpenbetrieb präzise – für volle Transparenz.

2. Automatisierte Abrechnung bei Mieterstrom oder Quartierslösungen

Smart Meter machen die individuelle Verteilung und Abrechnung von Wärmekosten einfach und nachvollziehbar.

3. Wärmepumpen intelligent ansteuern

Dank Smart Meter können Wärmepumpen auf Netzsignale reagieren – z. B. bei Stromüberschuss aus erneuerbaren Quellen.

4. Optimale Nutzung von Hybrid- und Puffersystemen

Messdaten helfen, den Betrieb von Wärmespeichern oder bivalenten Heizsystemen zu optimieren.

5. Fördervoraussetzung für smarte Heizungssysteme

In vielen Programmen sind intelligente Zähler Voraussetzung für Fördermittel – z. B. bei Effizienzhäusern.

6. Schnittstelle zum Energiemanagement im Gebäude

Smart Meter liefern Verbrauchsdaten an Gebäudeleitsysteme – für bedarfsgerechtes Heizen und Kühlen.

7. Klimaschutz durch datenbasierte Effizienzsteigerung

Durch bessere Steuerung sinkt der Energieverbrauch – ein Plus für Umwelt und Energiekosten.

Smart Meter: Nachteile und Grenzen in der gebäudeübergreifenden Praxis

Im Kontext moderner Gebäudetechnik und Energieeffizienz gelten Smart Meter als verbindendes Element zwischen Strom, Heizung und Steuerung. Doch trotz ihrer zentralen Rolle zeigen sich in der Praxis zahlreiche Schwächen – insbesondere in der Verzahnung verschiedener Systeme.

In älteren Gebäuden ist die Nachrüstung oft aufwändig und mit hohen Kosten verbunden.

2. Mangelnde Integration in Heizsysteme

Die intelligente Kopplung mit Wärmepumpen oder Thermostaten ist häufig nicht standardisiert.

3. Komplizierte Nutzerführung

Viele Systeme bieten keine verständlichen Dashboards für Bewohner oder Facility Manager.

4. Geringe Interoperabilität mit Smart Home Lösungen

Vielfach fehlt die offene Schnittstelle zu gängigen Smart-Home-Standards.

Für Heizanwendungen fehlt bisher eine direkte Rückkopplung auf dynamische Preismodelle.

6. Kommunikationsprobleme in Kellerräumen

Funkbasierte Systeme stoßen oft an bauliche Grenzen – besonders bei dicken Wänden oder abgeschirmten Zonen.

7. Verzögerte Einführung durch technische Vorgaben

Technische Zulassungen und Prüfverfahren verzögern die Praxistauglichkeit.

8. Fragwürdiger Mehrwert bei kleinen Wohneinheiten

In Einfamilienhäusern mit geringen Verbräuchen ist der Nutzen oft nur theoretisch vorhanden.

Smart Meter 2025 im Technik-Check: Was führende Hersteller bei Leistung, Datensicherheit und Integration bieten

In modernen Stromnetzen müssen Messsysteme mehr können als nur zählen. Führende Hersteller liefern heute High-End-Lösungen, die Lasten steuern, Netzinformationen in Echtzeit erfassen und sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen einfügen. Doch worin unterscheiden sich die Systeme im Detail – und welche Plattformen lassen sich effizient skalieren?

| Landis+Gyr | Schweiz | Smart Meter, Grid Intelligence | Marktführer, hohe Kompatibilität, Langzeit-Erfahrung | Stadtwerke, große Energieversorger | vollständig konform |

| Sagemcom Dr. Neuhaus | Deutschland | Smart Meter Gateways, Kommunikation | BSI-zertifizierte Gateways, Fokus auf Datensicherheit | Rollouts in Deutschland | vollständig konform |

| EMH metering | Deutschland | Moderne Messeinrichtungen, SMGW | Innovative Hardware, starke deutsche Marktpräsenz | Kommunale Versorger, Netzbetreiber | vollständig konform |

| Iskraemeco | Slowenien | Messsysteme, Datenplattformen | Flexible Lösungen, IoT-ready | Europaweit, zunehmend in Deutschland | konform mit europäischen Standards |

| Diehl Metering | Deutschland | Multispartenmessung (Strom, Wasser, Gas) | Starke Integration & Plattformangebote | Stadtwerke, Gebäudemanagement | konform, hohe Systemintegration |

| Quelle: Eigene Recherche, ein Auszug | |||||

Was kosten Smart Meter 2025 wirklich? Stromkunden zwischen Pflicht, Preis und Potenzial

Der Austausch alter Stromzähler ist beschlossene Sache – doch was bedeutet das konkret für Ihren Geldbeutel? Intelligente Messsysteme bringen Transparenz und digitale Steuerbarkeit, doch nicht ohne Preis. Wir zeigen, worauf sich Stromkundinnen und -kunden einstellen sollten.

1. Einmalige Installationskosten

Üblicherweise zwischen 30 und 100 €, abhängig vom Gebäudezustand und Zählerschrank.

2. Regulierte Jahresgebühren

Liegt Ihr Verbrauch unter 2.000 kWh, zahlen Sie maximal 20 €. Wer mehr verbraucht, zahlt gestaffelt bis zu 100 €/Jahr.

3. Extra-Funktionen für digitale Haushalte

Wer mehr Komfort will – etwa Verbrauchs-Apps oder automatische Tarifoptimierung – zahlt rund 1–5 €/Monat zusätzlich.

4. Unterstützung durch Anbieter

Einige Grundversorger bieten Kombipakete inkl. Service, Beratung oder Bonusmodelle.

5. Sparchancen nutzen

Mit Echtzeitdaten lässt sich der Stromverbrauch gezielter senken – und Stromkosten langfristig optimieren.

Wichtiges zur Auswahl von Smart Metern in der Stromversorgung – Technik, Prozesse und Verantwortung

Intelligente Stromzähler revolutionieren Netzbetrieb und Kundenkommunikation. Damit sie ihr volles Potenzial entfalten, sollten Fachbetriebe, Energieversorger und Kommunen folgende Aspekte berücksichtigen:

1. Normgerechte Anbindung an bestehende Zählerschränke

Der Zähler muss sich physisch und digital ins Netz integrieren lassen – ohne aufwendige Umbauten.

2. Zukünftige Anforderungen antizipieren

Dynamische Stromtarife, E-Mobilität und Speicherintegration erfordern leistungsfähige Zähler mit Upgrade-Möglichkeiten.

3. Kundenkommunikation als Erfolgsfaktor

Akzeptanz entsteht durch klare Informationen, einfache Nutzung und datenschutzkonforme Umsetzung.

4. Fachliche Verantwortung sichern

Installationen erfordern zertifiziertes Fachpersonal mit Kenntnissen in Mess- und Kommunikationstechnik.

5. Echtzeitdaten für Verteilnetzoptimierung

Lastspitzen, Rückspeisung und Ausfallrisiken lassen sich nur mit präzisen, zeitnahen Messwerten analysieren und steuern.

6. Wirtschaftlichkeit durch Mehrwertdienste

Ein Smart Meter ist nicht nur ein Zähler – er wird zur Basis für zusätzliche Dienste und Energieeffizienz.

7. Rollout-Planung mit System

Von der Geräteverteilung bis zur Abrechnung: Jede Phase muss koordiniert erfolgen, idealerweise digital gestützt.

8. Gesetzliche Rahmenbedingungen im Blick behalten

BSI-Zertifikate, Messstellenbetriebsgesetz und Energiewirtschaftsrecht müssen regelmäßig überprüft und eingehalten werden.

Smart Meter in EE-Systemen: 10 häufig gestellte Fragen zu Technik, Netzintegration und Datenfluss

Mit der zunehmenden Einspeisung aus PV, Wind und Biogas rücken intelligente Messsysteme in den Fokus. Sie verbinden dezentrale Anlagen, regeln Einspeisung und Verbrauch – und eröffnen neue Möglichkeiten für ein dynamisches Energiesystem. Die folgenden Fragen klären technische, rechtliche und operative Aspekte rund um Smart Meter im Umfeld erneuerbarer Energien.

1. Können Smart Meter auch Strom aus Photovoltaikanlagen präzise messen?

Ja, moderne Geräte erfassen sowohl den Strombezug aus dem Netz als auch die eingespeiste Energie aus PV-Anlagen – und stellen sie separat dar.

2. Welche Rolle spielen Smart Meter beim netzdienlichen Einspeisemanagement?

Sie liefern Echtzeitdaten, mit denen Netzbetreiber bei Überlastungen PV-Anlagen drosseln oder flexibel einspeisen lassen können.

3. Wie werden Smart Meter in ein bestehendes PV-System eingebunden?

Über ein intelligentes Messsystem mit Gateway und Schnittstellen zu Wechselrichtern oder Heim-Energiemanagern.

4. Können auch Speicheranlagen in die Messung integriert werden?

Ja, Voraussetzung ist ein kompatibles Energiemanagementsystem, das auch Speicherflüsse erfassen und melden kann.

5. Wie genau sind Smart Meter bei schwankender Einspeisung?

Moderne Geräte arbeiten hochauflösend und verlässlich – auch bei fluktuierender Erzeugung aus Sonne oder Wind.

Bei Anlagen über 7 kW ist laut Gesetz ein intelligentes Messsystem Pflicht. Unterhalb dieser Grenze reicht meist ein moderner Zähler mit Kommunikationsmodul.

7. Wie sicher sind die erfassten Einspeisedaten?

Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt, das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) gibt klare Sicherheitsstandards vor.

8. Wie erfolgt die Abrechnung bei gleichzeitiger Einspeisung und Strombezug?

Die beiden Energieflüsse werden getrennt bilanziert und auf dieser Basis wird die Einspeisevergütung sowie der Netzbezug abgerechnet.

9. Können die Daten auch für Eigenverbrauchsoptimierung genutzt werden?

Ja, durch die Anbindung an Energiemanagementsysteme lassen sich Verbrauch und Erzeugung intelligent steuern.

10. Welche Hersteller bieten Smart Meter mit Schwerpunkt auf erneuerbare Anwendungen?

Unter anderem EMH, Landis+Gyr, Theben oder Discovergy bieten Produkte, die speziell auf dezentrale Energieerzeuger abgestimmt sind.

Fazit: Intelligente Messsysteme brauchen klare Rahmenbedingungen für nachhaltige Wirkung

Der Rollout intelligenter Messsysteme ist politisch gewollt und technisch machbar – doch der langfristige Erfolg hängt wesentlich von den regulatorischen Spielregeln und ihrer Umsetzung in der Praxis ab. Damit Smart Meter zum Rückgrat einer klimaneutralen Energieinfrastruktur werden, braucht es mehr als ambitionierte Zielvorgaben. Klare gesetzliche Vorgaben, stabile Fördermechanismen und Planungssicherheit für alle Beteiligten – von Herstellern über Netzbetreiber bis zu Installationsbetrieben – sind entscheidend. Ebenso wichtig ist ein ganzheitlicher Ansatz, der neben Strom auch die Sektoren Wärme und Mobilität integriert. Nur wenn die Systeme übergreifend einsetzbar, offen für zukünftige Anwendungen und zugleich rechtssicher betrieben werden können, entfalten sie ihre volle Wirkung. Smart Meter müssen als strategische Infrastruktur begriffen werden – nicht als lästige Pflicht. Nur so wird aus Technik ein echter Hebel für die Energiewende.